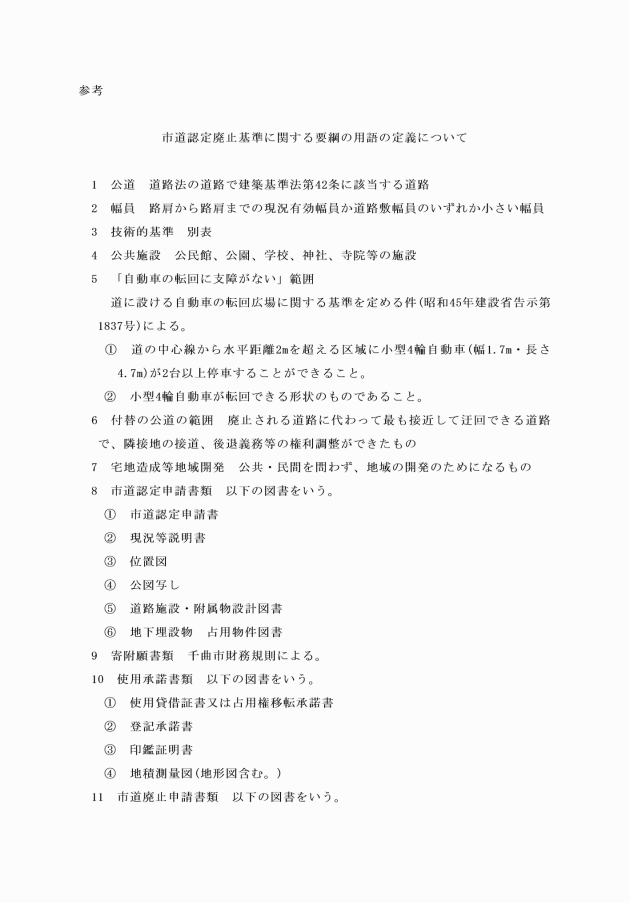

○千曲市市道認定廃止基準等に関する要綱

平成15年9月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は、道路法(昭和27年法律第180号)に定めるもののほか、市道の認定、廃止の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の基準)

第2条 千曲市が新設する道路以外の道路を市道に認定する場合、道路幅員4メートル以上で次に掲げる要件を具備しなければならない。

(1) 路線は、不特定の公衆が制約を受けずに通行できるため起終点がともに公道に接続していること。

(2) 道路の構造は、安全かつ円滑な交通を確保するため、別表の技術的基準を完備していること。

(3) 道路の敷地及び施設等は、無償で市に帰属し、又は使用することができること。

(1) 起終点の一方が公道に接続し、他の一方が公共施設に接続し、自動車の転回に支障がないこと。

(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定により指定された延長35メートル以上の道路で、当該道路のみに接続した住宅が3戸以上所在することが確実な道路又は同等以上の道路

(3) 他の法律の規定により市長が市道とすることを目的に設置同意した開発等道路

2 前条第2号の規定にかかわらず、平成15年8月31日以前に新設した道路については、市長が特に必要があると認めるものに限り、認定することができる。

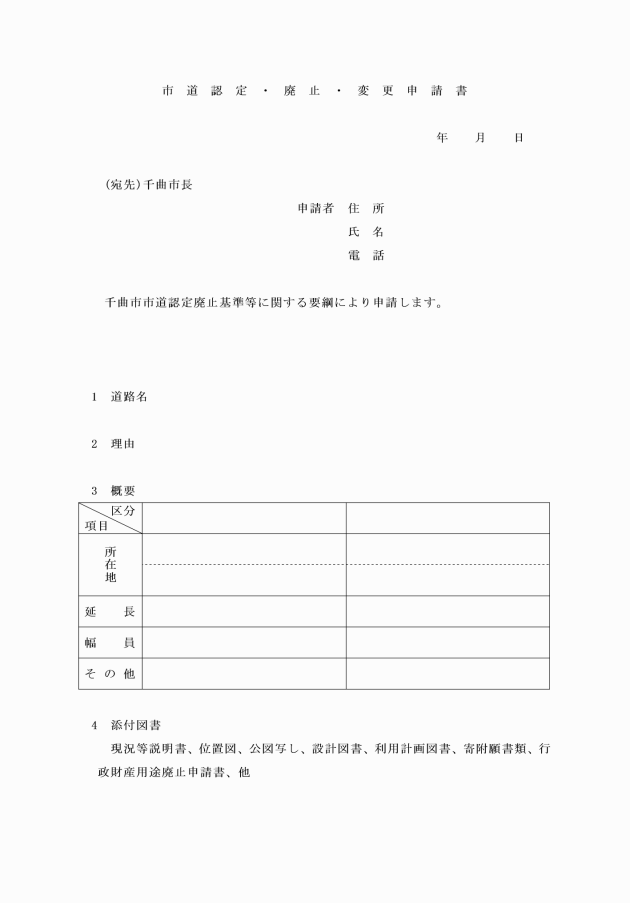

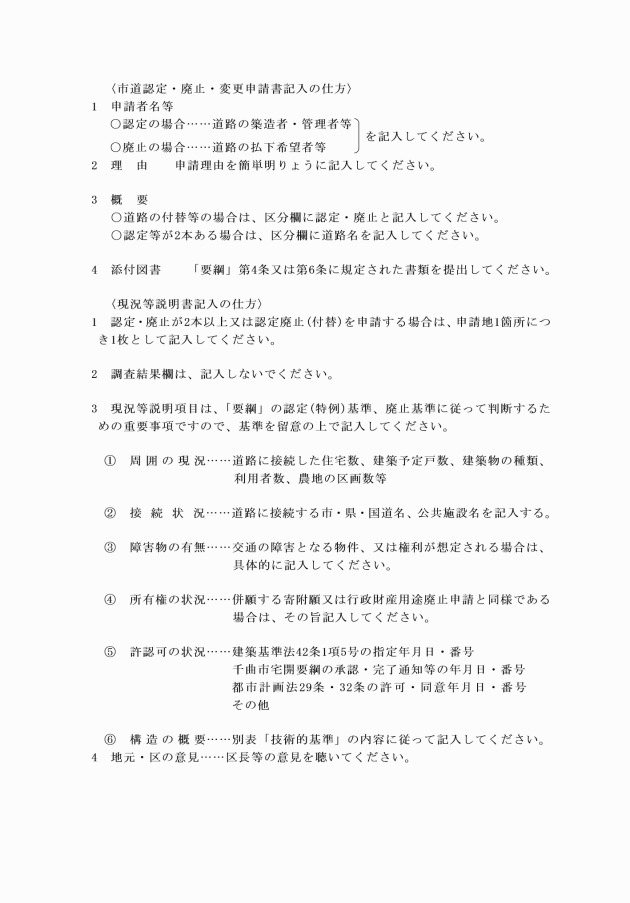

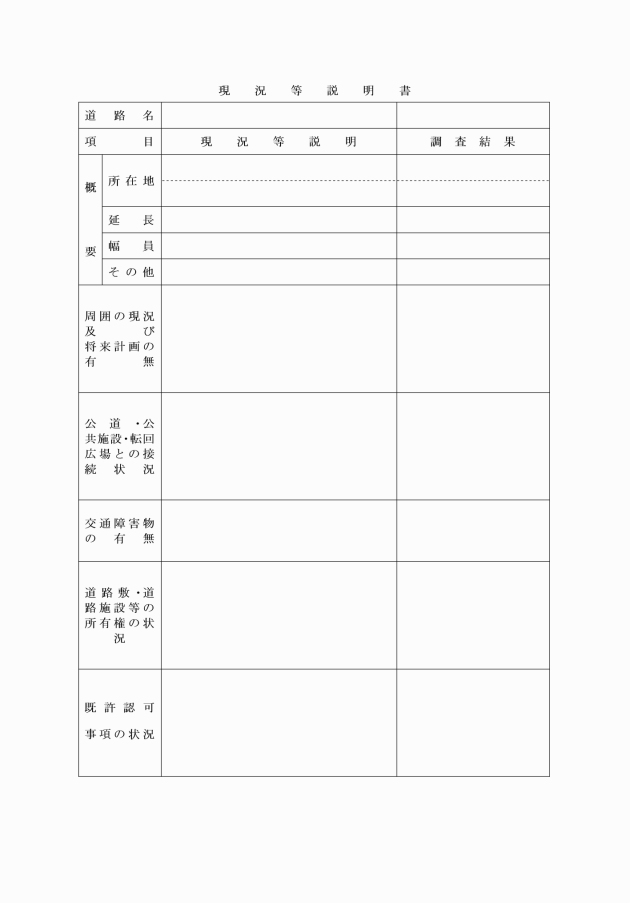

(認定の申請)

第4条 市道認定の申請をしようとする場合は、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 市道認定申請書類

(2) 寄附願書類又は使用承諾書類

(廃止の基準)

第5条 市道を廃止する場合は、次の各号のいずれかの要件を具備しなければならない。

(1) 代替の公道が設置されたため廃止しても支障のないもの

(2) 公道としての機能を喪失し、整備計画のないもの

(3) 他の法律の規定により廃止を求められたもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、宅地造成等地域開発のため特に市長が認めるもの

(廃止の申請)

第6条 市道廃止の申請をしようとする場合は、所定の書類を市長に提出しなければならない。

(効力)

第7条 市道の認定、廃止及び変更は、議会の議決及び告示行為をもってその効力を有する。

附則

(施行期日)

1 この要綱は、平成15年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の市道認定廃止基準等に関する要綱(昭和60年更埴市告示第11号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(令和2年12月11日告示第103号)

この告示は、令和2年12月11日から施行する。

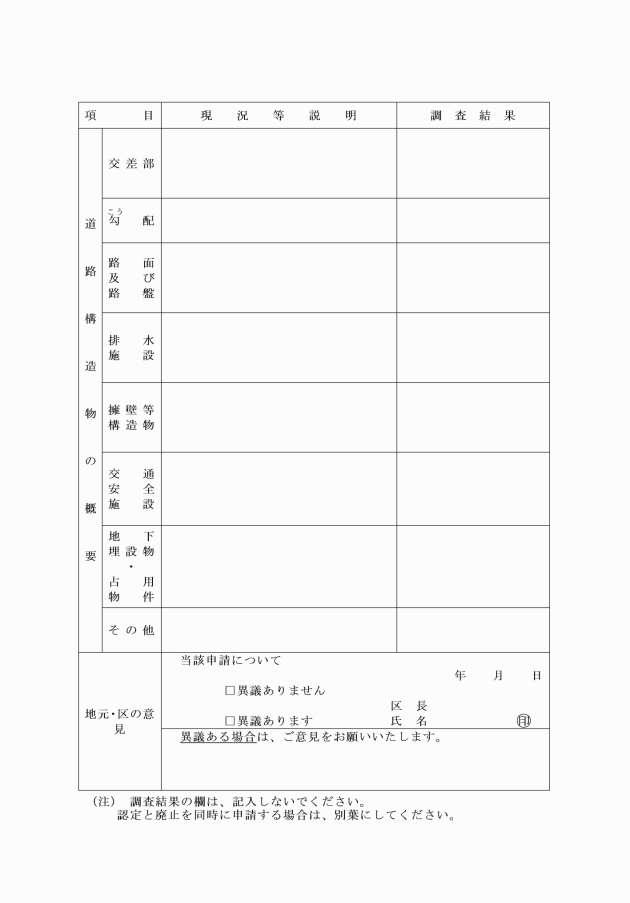

別表(第2条関係)

技術的基準について

(参考図書) 道路構造令・道路の標準幅員に関する基準(案)、道路技術基準通達集、設計基準(県土木部)、国土交通省土木構造物標準設計、都市計画法33条開発許可基準の技術的細目、千曲市宅地開発等技術基準その他

項目 | 基準 |

1 構造基準 | 計画交通量500台/日未満で設計速度20km/H設計活荷重T14以上の区画内道路である場合の基準は、以下のとおりとするほか、道路構造令(昭和45年政令第320号)等参考図書による。 |

2 幅員 | 4.0m以上(構造令3種5級 4種4級特例幅員)又は5.0m以上(標準幅員D―1暫定)とする。 |

3 交差部(平面交差の場合) | 1 交差点の脚数は、4以下とし、他交差点から40m以上離す。 2 交差角は交角60%以上、取付部10m以内の縦断勾配2%以下とする。 3 隅切は、1辺2m以上とする。 |

4 勾配 | 1 道路の縦断勾配は、9%以下とし、階段状でないこと(歩道を除く。)。ただし、小区間で地形状やむを得ない場合は、12%までとする。 2 道路の横断勾配は、1.5%から2.0%までとする。 |

5 路面及び路盤構造 | 1 縦断勾配は、9%以上の場合はセメントコンクリート舗装とし、地形により滑り止め等の処理を行う。 2 舗装基準は、アスファルト舗装要綱、簡易舗装要綱、コンクリート舗装要綱とする。 3 地下埋設物は、舗装前に施工し、未舗装により供用開始する場合は防塵処理を行う。 |

6 排水施設(側溝) | 1 側溝の大きさ(最小内径20cm)は計画流量に整合し、その末流は他の水路等に接続すること。 2 道路幅員内に側溝を設ける場合は甲蓋をかけ、設計活荷重T14以上の構造とする。 3 横断暗渠は、上流の排水路断面以上(最小内径30cm)とし、暗渠の方向、勾配、内径が変化する箇所には集水マスを設ける。 4 以上の他、雑排水路、河川等兼用側溝及び河川、他水系水路の横断の場合は、別途協議する。 |

7 擁壁等構造物 | 1 高さ1m以上の法面は、原則として擁壁を設ける。その他は法留工・落石等防止工等現場にあった法面の安定を図る。 2 擁壁等が舗装止として機能する場合の天端幅は、20cmとする。 3 擁壁等構造物の設計荷重は、T14とし、安定計算により寸法及び形状を決定する。 |

8 交通安全施設 | 1 防護柵は、道路の高さ2m以上又は水深2m以上の水面、鉄道等に接近し、車両等が路外に転落する危険のある区間 2 街灯、反射鏡等は、線形幅員が急激に変化する場所又は交差点、踏切等交通安全上必要な箇所に設置する。 |

9 地下埋設物占用物件 | 1 水道、ガス管等の地下埋設物及び地上占用物については、占用工事許可基準に合致したものであること。 |