地域防災拠点・道の駅整備事業について

地域防災拠点・道の駅事業について

八幡地区国道18号バイパス周辺

はじめに

本市では以前から地域振興の拠点施設の整備等を検討していましたが、令和元年東日本台風により甚大な被害を受けたことから、これを契機に災害に強く持続可能なまちづくりを進めており、防災・減災対策に係る施設の整備が求められています。

そこで、本市では第三次総合計画において「地域防災拠点・道の駅整備」を掲げ、地域の防災拠点として機能する「道の駅」の一体的な整備を検討することとしました。道の駅は、令和 6 年(2024)1 月に発生した能登半島地震において、災害対応車両・ヘリコプターの発着場、支援物資の集配場等の災害対応拠点として活用されており、防災拠点としての重要性が高まっています。また、平常時においても、地域の振興拠点や観光拠点等としてフェーズフリーに活用することが期待されます。

今までの事業経過

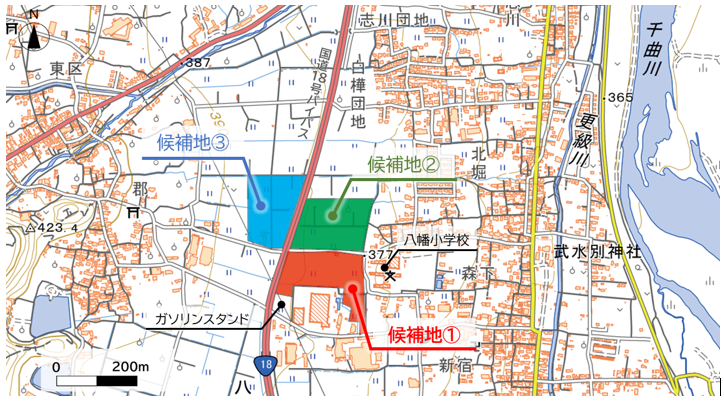

令和3年 10 月に道の駅(地域防災拠点)設置可能性概要調査を行ないました。その中で八幡地区は、自然災害の危険度が低く、平坦で整形した敷地が確保できるなど、多機能拠点へ発展できる可能性も高いことから最適地とされ「八幡地区国道 18 号バイパス周辺」が最適エリアとなりました。今後は意向調査などを行ない候補地の絞り込みを行なっていきます。

また、今年の3月にはさまざまなノウハウ・手法を持つ民間事業者の柔軟なアイデアを模索するために、 サウンディング型市場調査を実施し、賑わいや運営などの提案をいただきました。

令和 3 年度千曲市道の駅(地域防災拠点)設置可能性概要調査報告書について(報告書へリンクします)

「地域防災拠点・道の駅(地域振興施設)整備に関するサウンディング型市場調査」について(調査結果へリンクします)

地域防災拠点・道の駅の必要性

本市における地域防災拠点・道の駅の必要性を以下の5つの観点から整理しました。

【防災】

・『第三次千曲市総合計画』では、“災害時に避難が可能で、救援活動や復旧・復興活動の拠点となる地域防災拠点(防災道の駅)の整備を推進”と方針が示されている。

・市内全域のほとんどが災害危険区域となっており、車で避難できる場所や駐車スペースも少ないことから、地域の防災拠点が必要である。

【農業・観光振興】

・『千曲市都市計画マスタープラン』では、“本市の歴史、文化、自然等の情報を全国に発信し、交流機能を担う「道の駅」の整備を検討します。”と方針が示されている。

・あんずを始めとした果樹や野菜等の千曲市の特産物の販売を始め、6次産業化を見据えた加工品の販売等を段階的に推進し、千曲川ワインバレー等との連携も踏まえ、農業観光振興と併せて、雇用の創出に寄与する、農業振興・観光振興の拠点が必要である。

【交通結節機能】

・長野県内には53箇所の道の駅が設置されている(令和5年9月現在)が、人口密度の高い長野市(中条、信州新町、大岡は除く)、本市、須坂市、坂城町には道の駅はない。

・本市周辺の道の駅は、ほとんどが駐車台数100台に満たない小型版である。また、安全かつ快適な道路交通環境のためには、本市に24時間利用可能な道路休憩施設が必要である。

【住民生活】

・地域の消費を促すとともに地域コミュニティを活性化させるため、地域住民の生活利便性向上に資する施設が必要である。

【持続可能な管理運営】

・適切な投資に基づく健全な経営を目指し、官民の分担に留意の上、事業候補者のニーズや事業方式を踏まえ、持続可能な管理運営方針を立案することが重要である。

・変化する地域の状況や需要に応じた導入機能とするため、段階的な整備を想定する。

基本理念とコンセプト

本市における地域防災拠点・道の駅の必要性を踏まえ、基本理念とコンセプトを設定しました。

【基本理念】

地域防災機能と地域振興機能等を併せ持つ施設として、以下に掲げる課題の解決に向け「地域防災拠点・道の駅」を整備します。

(ア)地域防災力の向上

(イ)本市の優良な農産物をはじめとする、地域資源の活用による地域経済の好循環

(ウ)来訪・再来訪につながる本市の魅力発信

(エ)本市の立地優位性を活かした交流人口の増大

(オ)地域住民の日常的な利用による生活利便性の向上と定住人口の増大

【コンセプト】

活力ある地域社会を創造する持続可能な多機能拠点

~千曲市の農業・自然・文化を活かし、安心安全で豊かな暮らしを創造する~

立地計画

(1)候補エリア(八幡地区)の概要

令和3(2021)年度実施の「千曲市道の駅(地域防災拠点)設置可能性概要調査報告書」において、候補エリアとして、更級地区(さらしなの里古代体験パーク北側)、八幡地区(国道18号バイパス周辺)、屋代地区(上信越自動車道西側)が挙げられています。その中で八幡地区は、自然災害の危険度が低く、平坦で整形した敷地が確保できるなど、地域防災拠点、多機能拠点へ発展できる可能性も高いことから、最適地とされています。

八幡地区は、国道18号バイパス沿いに位置し、県道長野上田線、長野自動車道の主要幹線道路が通っています。また、市街地との関係性も強く、一帯は平坦な農地が広がっています。

八幡地区:国道18号バイパス・県道姨捨停車場線の交差部(八幡峯交差点)~国道18号バイパス・国道403号の交差部(治田小学校東交差点)までの区間

令和3年度設置可能性調査における候補エリア 出典:国土地理院地図より作成

(2)候補地の検討

以下の観点に着目して、八幡地区内で候補地を3箇所抽出し、比較検討を行いました。

・地域防災拠点としての役割を果たす立地、土地条件であること(将来的にヘリポート

を整備することも想定し、送電線等の上空の障害物の影響が少ないという条件を含

む)

・周辺施設や既存市街地との連携可能性があること

・国道18号バイパスと接道しており、アクセス性が良好であること

比較検討の結果、候補地1.を最適な候補地としました。今後、周辺の土地利用状況や関係機関との協議等を踏まえながら、段階的な整備を検討します。

八幡地区内候補地3か所 出典:国土地理院地図より作成

ゾーニング・配置検討図

・災害時は芝生広場にも車両が乗り入れることを想定しています。

・ゾーニング・配置計画は現時点でのイメージです。今後、関係機関との調整を踏まえて検討します。

導入機能

基本理念とコンセプトを踏まえ、本事業における導入機能を整理しました。

【導入機能の考え方】

誰もが安全で安心して利用できる 1. 地域防災拠点

地域に活力を与える 2. 農業振興拠点

地域に賑わいを創出する 3. 観光情報拠点

地域の生活利便性を向上させる 4. 生活関連拠点

全体的事項 : 環境に配慮した施設の整備

導入機能イメージ図

施設概要

地域防災拠点・道の駅に求める機能を実現するために必要な施設について検討しました。なお、段階的な整備を見据え、「短期」「長期」に分けて優先順位をつけ、導入施設を整理しました。

1.地域防災拠点

短期:防災情報発信施設、備蓄倉庫、非常時も使用できるトイレ、芝生広場(防災広場:災害時には車両乗り入れ可能)、非常用電源、非常用照明、防火水槽

長期:拡充整備としての芝生広場 (防災広場:災害時には車両乗り入れ可能、ヘリポート・ドローンポートとしての活用も想定)、大屋根、ステージ高付加価値コンテナ

2.農業振興拠点

短期:農産物直売所、農家レストラン、就農体験案内

長期:農産物加工所

3.観光情報拠点

短期:観光情報発信施設

長期:観光案内のコンシェルジュ機能

4.生活関連拠点

短期:生活必需品の販売施設、公共サービスの窓口機能の一部

長期:子育て施設(遊具等)、カフェ、レストラン等(飲食、物販機能拡充)、

地域交通結節拠点

5.全体的事項

短期:駐車場(小型車100台、身障者3台、大型車5台程度)、トイレ、授乳室、ベビーコーナー、休憩機能(ベンチ等)、道路交通・地域情報発信施設、太陽光パネル

長期:駐車場(小型車80台、身障者2台、大型車5台程度)、緊急用貯水槽(上水)、雨水利用貯水槽(下水)

事業手法・管理運営手法

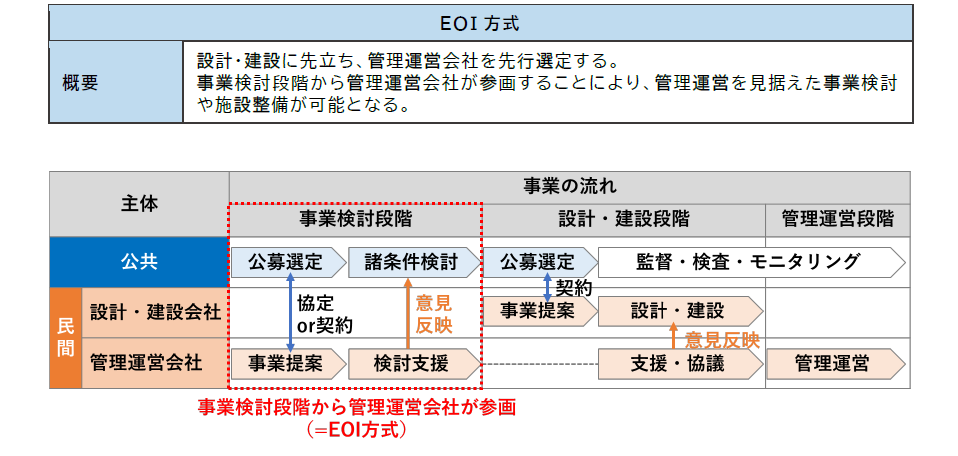

道の駅などの公共施設整備は、様々な民間活力(資金、経営能力・技術力など)の導入が検討され、その多くが実施に至っています。官民が連携して公共サービスの提供を行うスキーム全体をPPP(官民連携)と呼び、PPPの代表的な手法の一つであるPFI方式のほか、指定管理者制度やDBO方式などがあります。その他、設計・建設に先立ち、運営事業者を先行選定するEOI方式などもあります。

今後、本事業において円滑な管理運営を図ることができる事業手法について検討を進めてまいります。

SPC:特別目的会社(Special Purpose Company)ある特別の事業を行うために

設立された事業会社

JV:共同企業体(Joint Venture)複数の建設企業が、一つの建設工事を

受注・施工することが目的

出典:国土交通省HP

EOI方式詳細

パブリックコメントの結果

基本構想の策定にあたり、令和6年8月にパブリックコメントを実施しました。

いただいたご意見を踏まえ、事業方針・事業内容等の検討を進めてまいります。

実施期間:令和6年8月1日(木)~8月30日(金曜日)

意見数:8人・1団体 87件

意見への回答:

この記事に関するお問い合わせ先

公民共創推進室

〒387-8511

長野県千曲市杭瀬下二丁目1番地

電話番号:026-273-1111

お問い合わせフォーム

更新日:2024年10月25日